A partire dal classico manuale di De Fusco 〈1〉, la bibliografia italiana e straniera sul design e la sua storia pare concorde su un punto-chiave: l’espressione “industrial design” (o, per antonomasia, “design”) si affermerebbe nei primi decenni del ‘900, essenzialmente in ambito nordeuropeo ed anglosassone, ed avrebbe il suo terreno di coltura in aziende di vaste dimensioni, produttrici di grandi quantità di beni di consumo e, a tal fine, spesso dotate di uffici di progettazione interni. Quelle aziende che fiorivano appunto in paesi come Gran Bretagna e Stati Uniti, dove la rivoluzione industriale aveva già trionfato, mentre in società come quella italiana l’industrializzazione e l’operaizzazione si affermavano in modo molto più tardivo.

Il brano di Camillo Boito antologizzato in questo numero di FD è in tal senso una sorpresa, e fa pensare che le cose non siano andate proprio così 〈2〉. Riferendosi agli insegnamenti impartiti presso il neonato Istituto d’Arte di Padova, Boito non esita a parlare di “disegno industriale”. Si tratta di una locuzione per lui evidentemente consolidata, chiara ai lettori. Coloro che, nell’anno 1877, frequentano la scuola padovana, assimilano i rudimenti del disegno geometrico e di quello a mano libera, padroneggiano le relative griglie, maneggiano gli utensili necessari a dare la foggia e gli ornati opportuni all’oggetto da realizzare.

Che poi la fabbricazione dell’oggetto da parte dell’azienda committente (falegnameria, oreficeria, fornace, officina tessile, stamperia…) segua procedure automatizzate o richieda invece gesti in parte ancora manuali, mai completamente identici a se stessi è, di fatto, cosa secondaria. E tale rimarrà anche più tardi, nel contesto di un disegno industriale ormai adulto, in cui progettista ed esecutore sono figure già ben individuate e separate: ad esempio nei vari laboratori artigianali che fanno capo alla Wiener Werkstätte, o nelle aule della Bauhaus o, ancora, in molto design scandinavo. Senza dimenticare le tante, piccole aziende italiane che, negli anni ’50-’60 del ‘900, fanno trionfare il design nostrano in tutto il mondo, dando vita, col loro know-how artigianale, a mobili e suppellettili in serie numericamente modeste, inconciliabili con la grande industria.

Naturalmente, quella che qui interessa non è una mera questione di primogenitura: nella realtà globalizzata in cui viviamo, infatti, è ovvio e comprensibile che l’angloamericano “industrial design” venga preferito ai suoi omologhi italiani, francesi, tedeschi o di qualunque altra lingua. Interessa invece, e molto, chiarire le reali modalità attraverso le quali la definizione “disegno industriale” viene alla luce, smentendo la tesi ancor oggi più accreditata presso gli specialisti della materia.

In altre parole, l’idea di rubricare determinati fenomeni come “disegno industriale” non matura, come spesso e volentieri si crede, solo ed esclusivamente dove l’apparato industriale abbia raggiunto proporzioni e regimi di funzionamento tali da far cadere ogni legame con le consuetudini precedenti. Come si desume dal testo di Boito, di “disegno industriale” si comincia a parlare anche altrove e ben prima. E cioè in un mondo – quello delle mille tradizioni artistico-artigianali che da sempre si innestano sul tronco vivo del decoro, producendo via via nuove ramificazioni ornatistiche e lasciando cadere quelle ormai obsolete – i cui esponenti più illuminati hanno compreso che la progettazione di tipo industriale, coi suoi protocolli chiari e dettagliati, è la sfida culturale con cui, piaccia o no, occorre misurarsi. Poco importa a questo punto se la catena di montaggio di tipo fordista è ancora di là da venire o, addirittura, non si perfezionerà mai del tutto.

Ecco allora che Boito può giustamente ironizzare sui repertori neoclassici pubblicati a fine ‘700 dall’Albertolli. Noi, lettori di oggi, non corriamo il rischio di confondere il suo punto di vista con l’atteggiamento di chi, trenta-quarant’anni dopo, vorrà fare tabula rasa di ogni ornamento, giacché Boito non intende affatto mettere in discussione la liceità del decoro e delle azioni che ne derivano. Egli vuole invece richiamare, così come generazioni di artisti-decoratori hanno sempre fatto prima di lui, la necessità di un periodica revisione del repertorio ornatistico e della corrispondente metodologia didattica. E’ a questa visione costruttiva che oggi, non più all’alba ma al possibile tramonto del design, occorre ridare fiato.

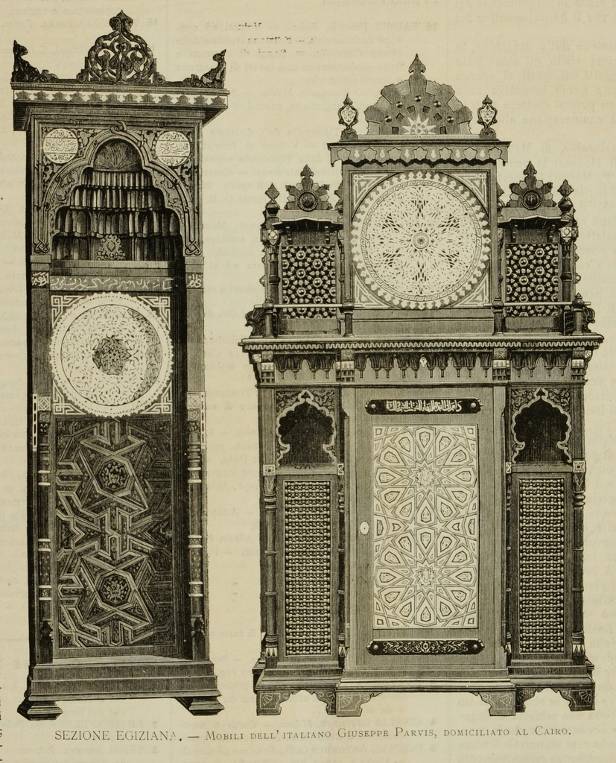

〈1〉 R. De Fusco, Storia del design, Roma-Bari, Laterza, 1985 e segg. 〈2〉 Vedi, su questa stessa rivista, C. Boito, Una scuola di disegno, 4 settembre 2015 (http://www.faredecorazione.it/?p=5542). In alto: portapenne da viaggio con calamaio, sec. XIX. Sotto: Pubblicità dell'azienda Giuseppe Parvis con sede al Cairo, Egitto (www.antichitasantoro.com).